按照元年派的说法

2025年才是AI硬件的元年

要点

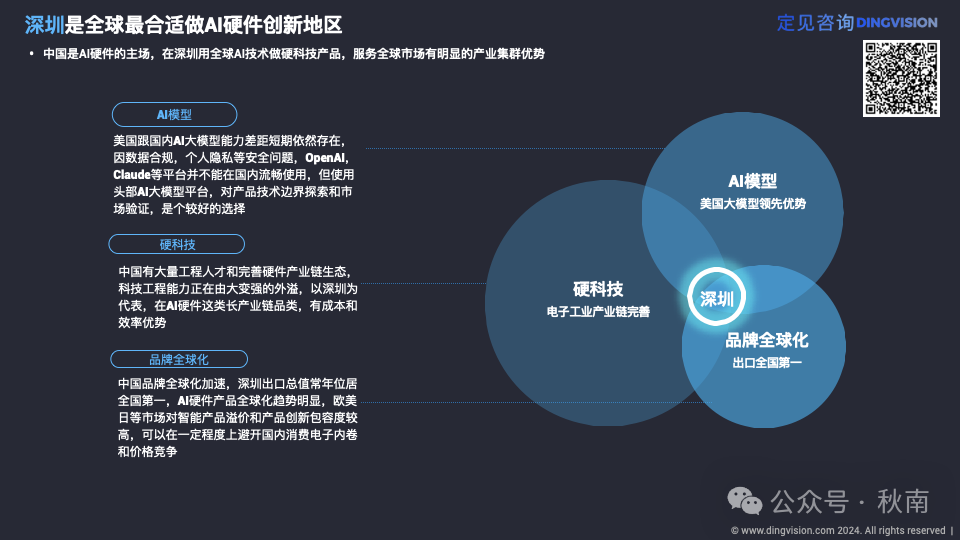

中国是AI硬件的主场,深圳是最合适做AI硬件创新的地区,没有之一。

大家高估了AI的短期能力预期,低估了AI+硬件创新的复杂度。

做硬件最后拼的还是谁活得久,货卖不卖得出去,走得稳不稳健。

2小B和大C是AI硬件的机会,生产力工具才是未来。

创新类硬件产品来说,选好主要芯片方案,是成功的一半。

所有的硬件都会被AI驱动和重构,所有硬件都是AI硬件。

引言

从ChatGPT发布至今,不断刷新公众对AI能力边界的认知,英伟达股价突破三万亿美金,吃掉了AI行业大部分利润,超过了微软和苹果,成为全球市值最高的上市公司,是名副其实的「AI硬件」。

一方面AI大模型初创公司,在短期内难以找到可持续的商业模式,2C打不过大厂,2B定制化组织能力和行业经验又跟不上,无法支撑长期的研发投入纷纷被并购,Anthropic CEO称未来三年内,AI大模型的训练成本将上升至100亿美元甚至1000亿美元。

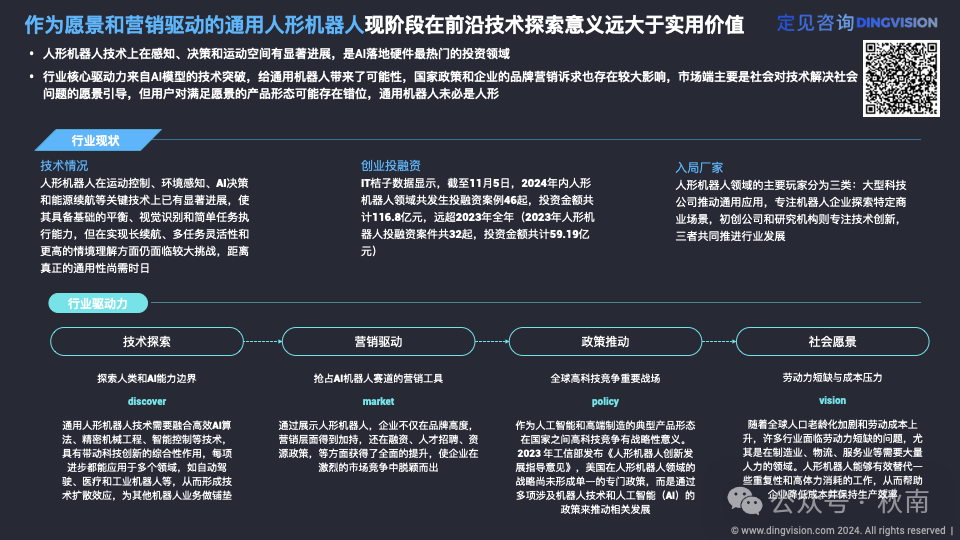

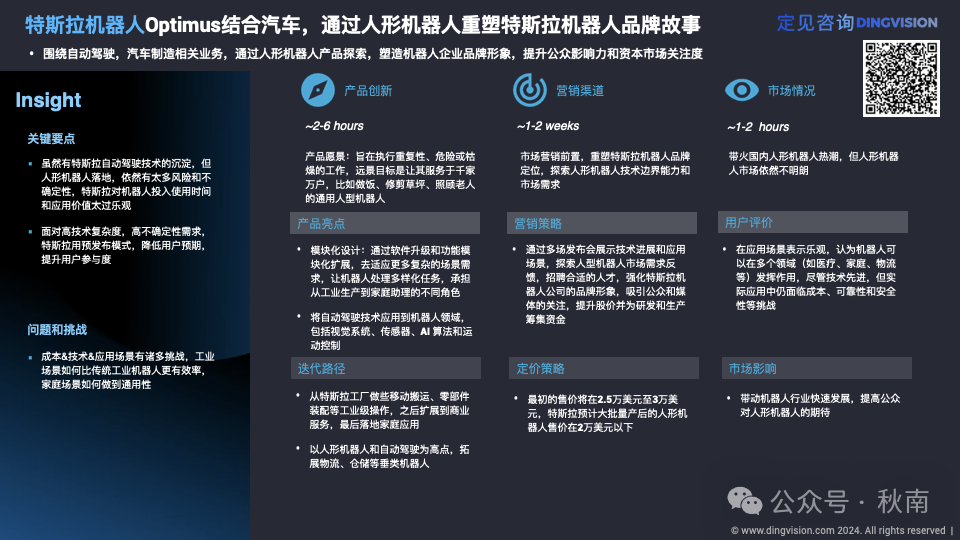

今年大概率会有挺多大模型公司下场干硬件,OpenAI已经重新开始做人形机器人,Midjourney也很早就入局AI硬件。AI只是个技术能力,最后还是要落到具体场景。

另一方面资源、人才和技术向大公司和垄断平台聚集,加速行业格局的集中化,由于生成式AI和大模型的商业化潜力,微软、谷歌等巨头受益明显。它们整合云计算、大模型研发与部署的能力,通过生态系统锁定用户,带动股价大幅上涨。

AI大模型在软件端的应用,可能在很长时间段是对现有数字化平台生态的加强和升级,而不是重建新的平台生态,AI创新的机会和更大价值在物理空间。

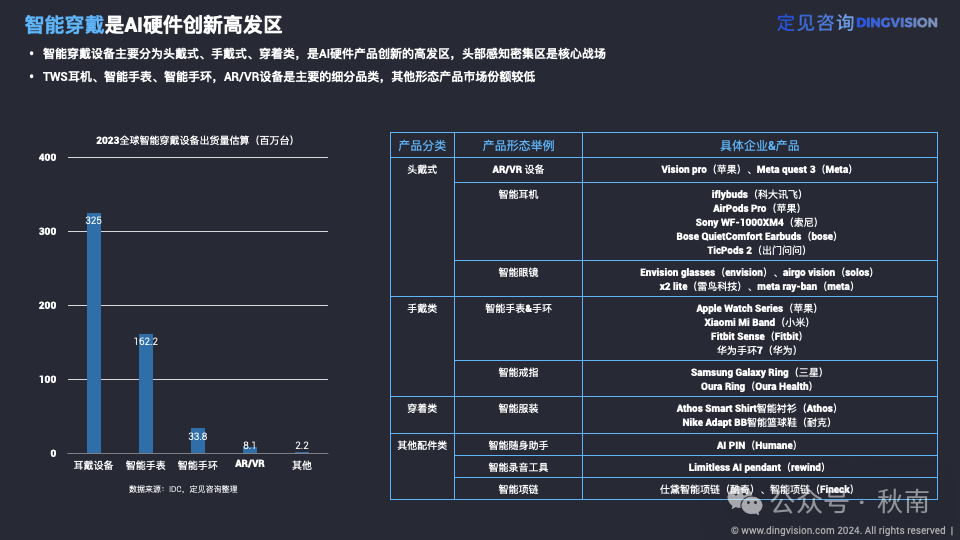

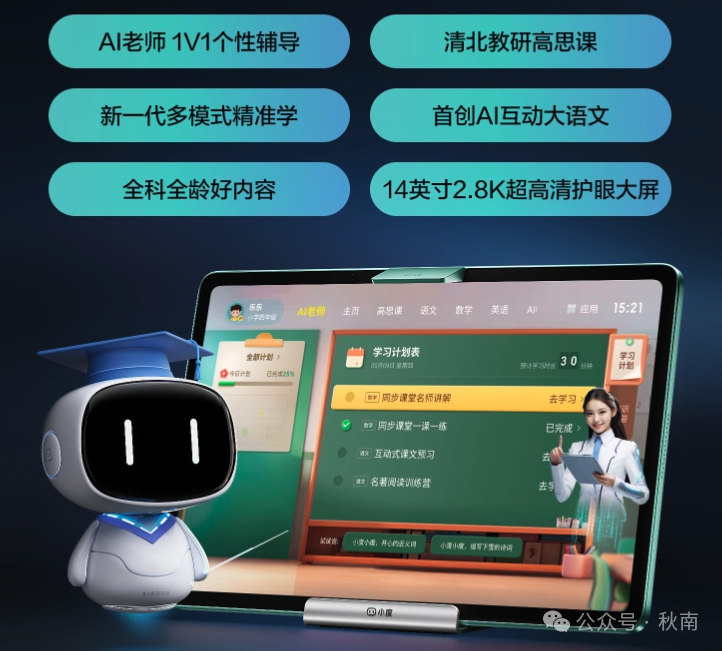

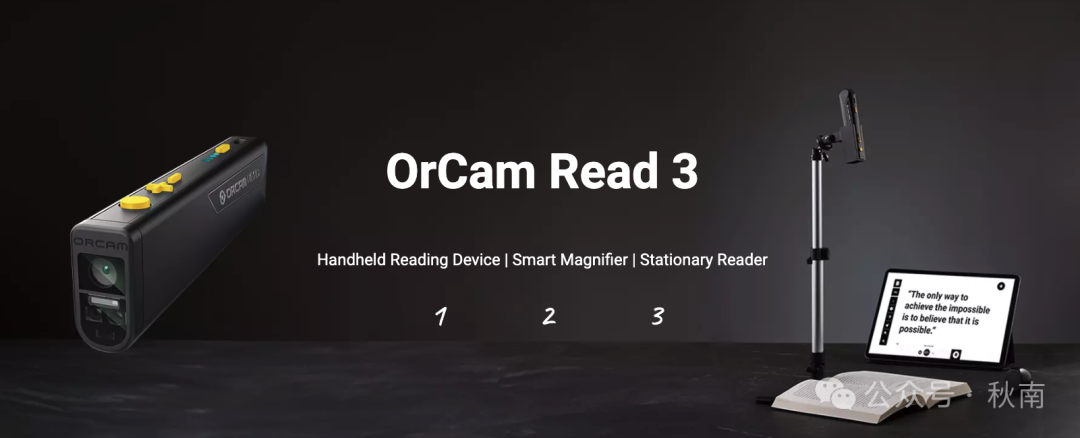

到了硬件端,AI硬件话题火热,但真正跑出来的创新产品并不多,产品创新思路也很雷同,找我们做产品战略咨询主流的方向,是儿童教育陪伴,AI眼镜和录音器,这三大品类也是10年前智能硬件的热门品类,历史总是出奇的相似,用户需求没变,只是满足需求的技术手段和形式变了。但到了2024年下半年,慢慢有一些行业2B应用。

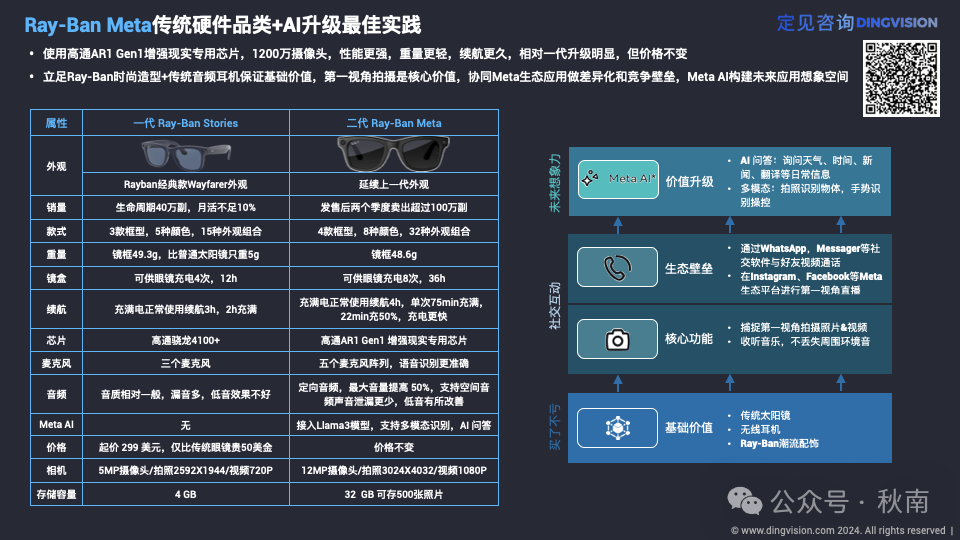

爆款产品Meta Rayban预计2024年能卖150万台,但AI功能特性还没有被完整验证,用户买的是一个知名品牌的太阳镜和一个第一视角的相机,相对于Meta给行业交的500亿美金学费来讲,150万这个量级还远远不能说成功。

Ai PIN对AI技术成熟度和对自身教育用户的能力太过乐观,从AI原生硬件爆款产品到退货无人问津。

Vision Pro高开低走,销量不佳体验不足,长期价值和意义被低估,它更像是个探索性平台,定义空间计算的交互体验方式,探索三维互联网的内容场景。

核心原因,还是大家高估了AI的短期能力预期,低估了AI+硬件创新的复杂度,AI短期不会对硬件有太大的改变,用户要的不是一辆装了蒸汽机的马车,而是一辆由蒸汽机驱动的汽车,AI对硬件的改造,不是蒸汽机加上马车,是用AI重构硬件+软件整个产业链条和用户的使用习惯,这需要相当长的时间和耐心。

赋能硬件,是AI落地重要的机会点,行业尚在在早期,即使AI大模型当下的智能水平,AI跟硬件结合依旧有很大发挥和优化空间。

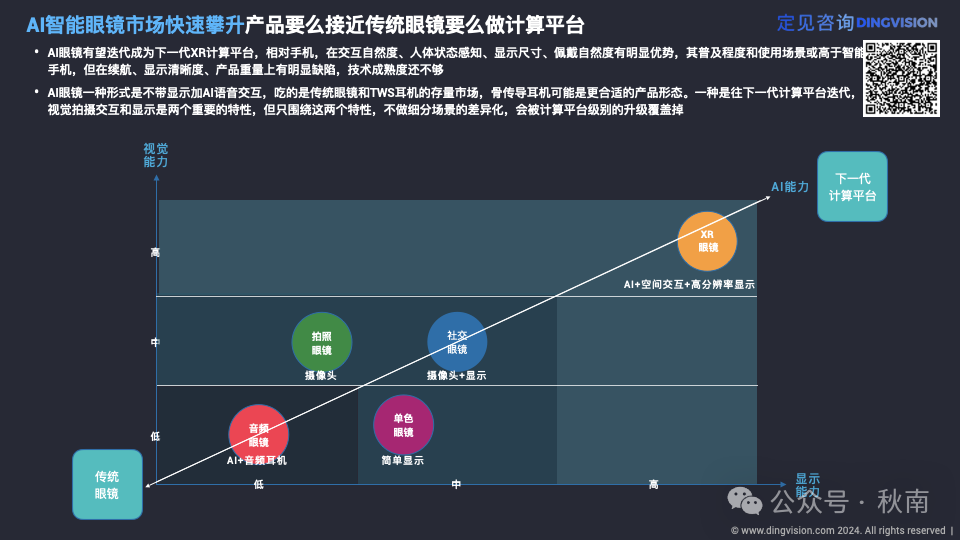

AI会重构所有硬件,并创建出新的AI原生硬件终端,可能是AR眼镜,也可能是移动机器人,所有的硬件都会被AI驱动和重构,所有硬件都是AI硬件。

AI和AI硬件在什么时间点上

2025年会是AI应用集中爆发的一年,按照元年派的说法,今年应该算是AI Agent+AI硬件元年。

云端大模型调用成本接近固定成本,智能化越来越接近人类水平,AI助手,AI搜索,AI编程这些核心应用也逐渐清晰,各大厂基本上也把基础平台和生态构建起来了,用户对AI应用也有了一定的认知,接下来就是开发者进场探索新应用机会。

到了端侧,主要还是看手机厂商,体量大离用户近,AI硬件能发展到什么程度,就看手机厂往前推进的速度。

手机AI芯片升级基本完成,现在不带AI芯片都不好意思发新产品,AI大模型的能力也补上,但只能说是有了,接下来就是探索应用生态建设的事。

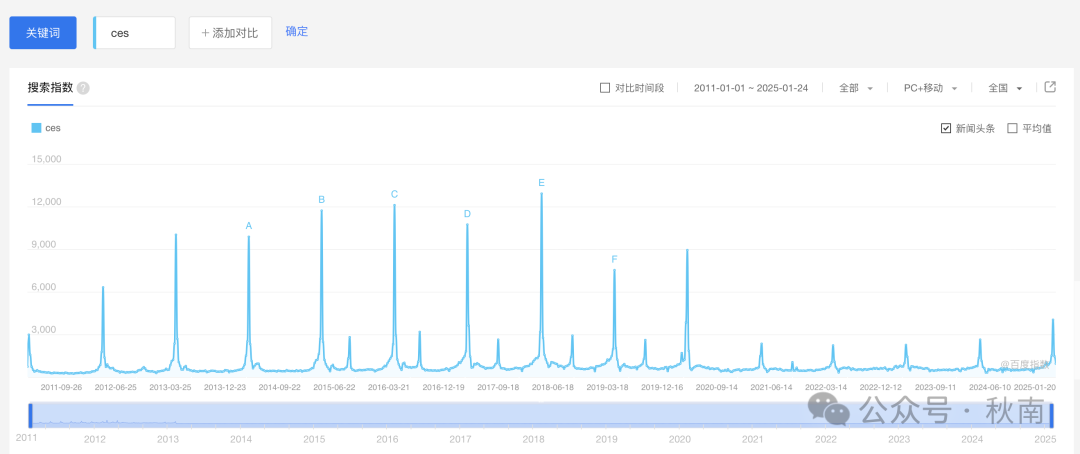

CES「美国消费电子展」也是个风向标,25年热度接近24年的两倍,是5年的高点。

百度指数

另外,对于做AI硬件产品而言,不一定非要抢之间点,现在的资本环境,赶风口的性价比也不高,做硬件最后拼的还是谁活得久,货卖不卖得出去,走得稳不稳健。

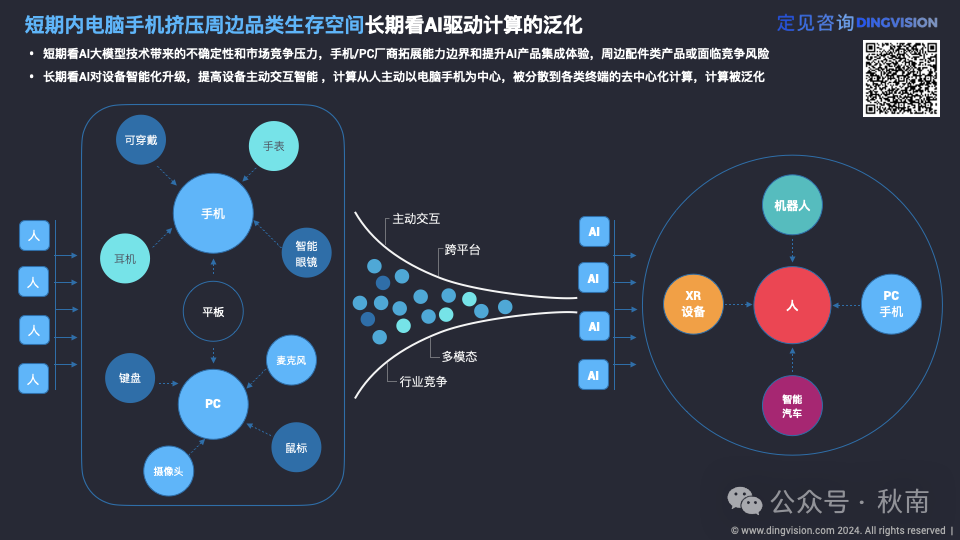

短期看手机PC这类传统计算平台级别的终端,面对AI技术的不确定性和市场存量的竞争格局,会依靠平台优势,尽可能的将AI技术集成进现有产品和平台,构建新的功能特性,探索新的用户价值,周边品类的生存空间或面临主流计算平台能力泛化的竞争。

长期看,AI对设备的智能化升级,会提高设备主动交互的能力,抢占用户注意力,计算从人主动发起去适应机器,完成任务,变成机器根据人的需求,主动提醒或配合人去完成任务,计算从以手机PC等计算平台为中心,泛化到各类型的计算设备上,计算无处不在。

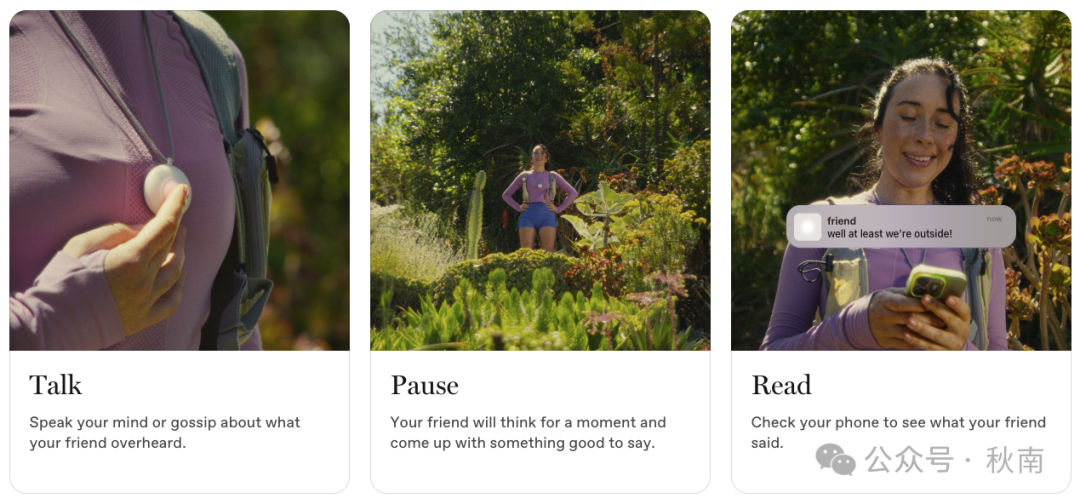

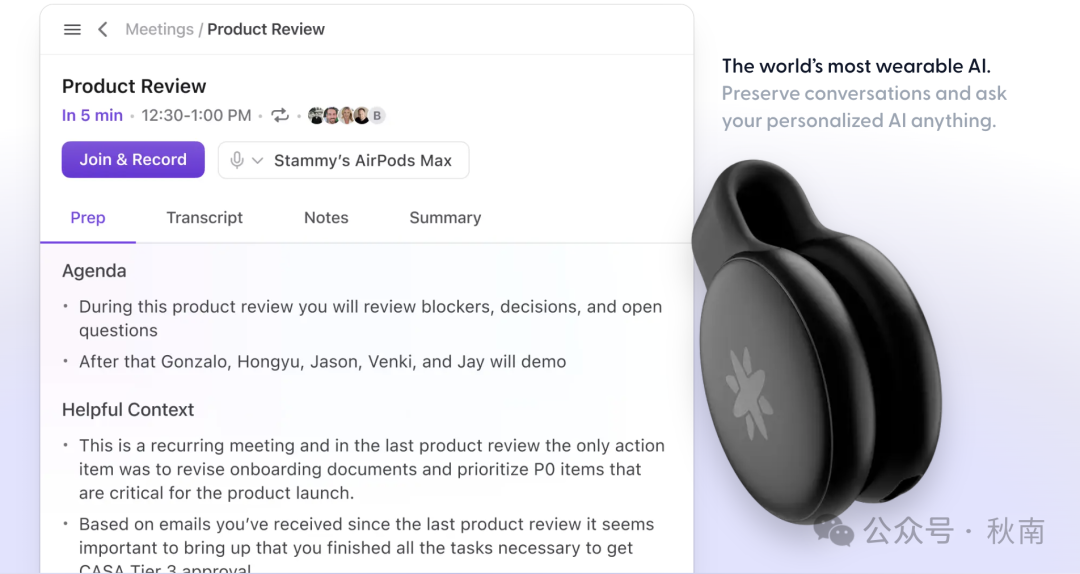

图片来自Meta官网

图片来自Meta官网

图片来自《AI硬件全景洞察报告》

原文始发于微信公众号(秋南):「万字长文」一文看遍AI硬件创新产品